摘要

探究城市湖泊物种和功能多样性分布及其历史变化有助于了解人类干扰对生态系统的影响。本研究于2020—2021年对武汉东湖不同湖区的底栖动物进行3次季节性调查,并搜集了1970—2020年文献中的历史数据,就底栖动物物种、功能和系统发育多样性的空间分布和历史变化进行了比较,通过获取2000、2010及2020年东湖湖滨带1 km缓冲区的不同土地利用方式占比变化,分析了底栖动物多样性与环境因子之间的相关性。结果表明:调查共记录底栖动物97属种,团湖总种类数最高,后湖功能丰富度最高,功能均匀度在庙湖最高,在菱角湖最低,系统发育的分类多样性指数在团湖最高,分类差异指数在庙湖最高。总物种数与总氮、总磷呈负相关,耐污种种类数与总磷呈负相关,功能均匀度与耕地占比呈正相关,功能丰富度与总氮、总磷呈负相关,分类多样性指数与总氮、总磷呈负相关。结合历史数据,1970s—2020s水生昆虫占比呈现先下降后上升的趋势,到2010s底栖动物有个体小型化的趋势,后有所恢复。

Abstract

Exploring the distribution and their historical changes of taxonomic and functional diversity in urban lakes improved our understanding on the effects of human disturbances on ecosystems. The Lake Donghu is a medium-sized shallow lake in the middle reaches of the Yangtze River, located in the eastern part of Wuchang District, Wuhan City. It was a river-connected lake formed by natural siltation of the Yangtze River on the basis of the tectonic movement. To understand the historical changes of its zoobenthic taxonomic and functional diversity, this study conducted three seasonal surveys of zoobenthos in Lakes Guozheng, Tangling, Hou, Tuan, Lingjiao, Yujia and Miao during 2020-2021, and collected historical data from previous literatures and books during 1970-2020. We compared the distribution and historical changes of taxonomic, functional and phylogenetic diversity. By obtaining the proportions of different land use types in 1 km buffer zone in 2000, 2010 and 2020, we analyzed the correlations between zoobenthic diversity and environmental factors. The results showed that 97 taxa of zoobenthos were identified with the highest number of taxa in Lake Tuan. The functional diversity of zoobenthos was the highest in Lake Hou, and the functional evenness was the highest and the lowest in Lake Miao and Lake Lingjiao, respectively. For phylogenetic diversity, the taxonomic diversity index was the highest in Lake Tuan, and the taxonomic distinctness index was the highest in Lake Miao. The total number of taxa was negatively correlated with total nitrogen and total phosphorus. The number of pollution-tolerant species was negatively correlated with total phosphorus. The functional evenness was positively correlated with the proportion of cultivated land. The functional richness was negatively correlated with total nitrogen and total phosphorus. The taxonomic diversity index was negatively correlated with total nitrogen and total phosphorus. Combined with historical data from 1970s to 2020s, aquatic insects showed a trend of decreasing first and then increasing. The groups of zoobenthos showed a trend of individual miniaturization in the 2010s, and then recovered.

Keywords

城市湖泊是位于市区或近郊的湖泊。为建设城市需要,人类对湖泊进行着不同程度的改造,致使湖体及湖岸带表现出人工化、湖盆变浅、水体置换周期变长、水生动植物多样性下降、水体自净能力差等特征。武汉市湖泊原来大多与江、河相通。随着城市化进程加剧,湖泊的自然属性不断削弱。由天然湖泊、通江湖泊逐渐演化成城内封闭或半封闭型湖泊,湖泊面积不断减少,湖泊富营养化问题日益加剧,生态环境质量每况愈下[1]。

水生生物群落组成结构、功能结构特征以及敏感-耐污类群的组成与生境密切相关,能较全面地反映水生生态系统的健康状况[2-3]。底栖动物是淡水生态系统的重要组成部分,它们因类群丰富、迁移能力弱、易于采集、对环境变化响应敏感等特点[4],被广泛应用于评估环境变化对湖泊生态系统的干扰和影响[5]。早期研究多关注底栖动物种类组成和现存量变化[6],后来越来越多的研究关注多维度的多样性,包括物种多样性、功能多样性和系统发育多样性[7-10]。研究功能多样性主要在种群到群落层面上进行,通过从不同角度考察群落的功能多样性以及探索其形成过程和驱动力来深入理解生态系统的结构和功能[11]。

东湖是中国第二大城市湖泊,有关东湖底栖动物的研究始于1960s,早期以渔业利用为目的,在底栖动物分类、区系及种群数量、现存量周年动态和群落结构等方面进行了深入的研究[12]。1980s以后以生态学研究为重点,在湖泊富营养化与富营养化湖泊的生态修复及其对底栖动物的影响、底栖动物生产力等方面进行了研究[13-15]。随着城市化进程加快,相关研究开始关注土地利用方式改变对城市湖泊的影响,如东湖的演化趋势及成因,以及武汉市湖泊演化带来的环境影响等[16-19]。以往研究集中在水生生物群落结构、生物多样性、湖泊富营养化等方面[20-23],而有关功能多样性的研究较少。

本研究以东湖不同湖区为研究区域,以底栖动物为研究对象,比较不同湖区底栖动物物种多样性、功能多样性和系统发育多样性分布;分析了多样性分布与水质、土地利用等因素的关系;结合历史调查数据,描述了近三十年东湖底栖动物多样性的变化趋势。研究结果可加深对底栖动物多样性和水生态健康关系的理解,为东湖湖泊管理提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况及样点设置

东湖位于武汉市武昌区的东部,为长江中游中型浅水湖泊,是构造基础上经长江自然封淤形成的堤间洼地堰塞湖,原为通江湖泊,1960s开始建闸,现湖水经青山港排入长江。主体水域范围为30°31′~30°36′N,114°21′~114°28′E,集水面积为187.0 km2,水域面积约33 km2,多年平均水位为21.35 m,最大水深3.1 m,平均水深2.8 m,岸线长115.5 km。由彼此连通的郭郑湖、水果湖、汤菱湖、小汤菱湖、小潭湖、团湖、筲箕湖、后湖、庙湖及喻家湖等湖区组成[24]。

研究于2020年9月、2021年4月和2021年10月对东湖的7个湖区(郭郑湖、汤菱湖、后湖、团湖、菱角湖、喻家湖、庙湖)进行了3次生态调研,各湖区分别布设4~23个采样点,共计71个(图1)。历史变化数据来自研究组2008年、2019年历史资料和文献书籍[12-15]。

1.2 样品采集与测定

定量标本使用彼得森采泥器(采样面积1/32 m2)和D型网(孔径为250 μm)采集。定性样品用D型网在不同生境中采集。定性定量样品筛洗后,带回实验室倒入白瓷盘中进行挑拣装瓶,样品使用75%无水乙醇保存。现场使用手持GPS记录样点经纬度和海拔,采集分层混合水样500 mL,放进冰盒里,在低温(4℃)条件下送回实验室,根据《水和废水监测分析方法》[25]测定总磷(TP)、总氮(TN)。总氮的测定使用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,总磷的测定使用钼酸铵分光光度法。将寡毛类和软体动物尽量鉴定到种级或属级水平,水生昆虫及其他类群尽量鉴定到属级及科级水平。

1.3 生物性状和多样性指数

根据分类单元,将底栖动物划分为寡毛类、软体动物、摇蚊科、其他昆虫、其他类群五大分类类群,物种丰富度(SR)表示湖泊样点的总物种数。根据底栖动物耐污值(tolerant value,TV)的高低,将其分为3类[26]:TV≤3,敏感类群(intolerant group);3~7,一般耐污类群(intermediate group);TV≥7,耐污类群(tolerant group)。

图1武汉东湖采样点分布(G: 郭郑湖; TL: 汤菱湖; H: 后湖; T: 团湖; L: 菱角湖;Y: 喻家湖;M: 庙湖)

Fig.1Distribution of sampling sites in Lake Donghu in Wuhan (G: Lake Guozheng; TL: Lake Tangling; H: Lake Hou; T: Lake Tuan; L: Lake Lingjiao; Y: Lake Yujia; M: Lake Miao)

功能多样性(functional diversity,FD)一般包含功能丰富度指数(functional richness,FRic)、功能均匀度指数(functional evenness,FEve)、功能离散度指数(functional divergence,FDiv)3个层面,考虑化性、个体大小、生活型、功能摄食类群[27-28]4个生物性状,功能性状及其等级描述、代码见表1。

系统发育多样性指数选取分类多样性指数(taxonomic diversity,Δ)和分类差异指数(taxonomic distinctness,Δ*)。各指数的含义和公式如下,各分类等级多样性权重值见表2[10]。

分类多样性指数为:

(1)

分类差异指数为:

(2)

优势度为:

(3)

式中:ωij为群落中种i和种j在分类系统树状图中的路径长度;Xi、Xj为群落中种i和种j的丰度;ni为第i个物种个体数量;N为所有种的个体总数;fi为i种类出现的点位数与总点位数之比(本文将Y>0.02视为优势种)。

1.4 沿岸缓冲区土地利用变化数据

东湖土地利用方式来源于全球30 m地表覆盖数据(http://www.globallandcover.com/),下载2000、2010和2020年30 m精度的全国土地利用解译数据。提取的东湖土地利用方式包括耕地、林地、草地、水体、人造地表5个类型。在ArcGIS 10.8中,使用buffer和zonal功能分析了不同点位沿岸带1 km缓冲区各土地利用方式面积占比。

表1东湖底栖动物功能性状、类别及代码

Tab.1 Functional traits, categories and their codes of zoobenthos in the Lake Donghu

表2各分类等级多样性权重值

Tab.2 The weights on groups in each taxonomic level

1.5 数据分析

多样性空间分布图及土地利用变化图都在ArcGIS 10.8中完成。多样性影响因素的相关分析在Origin软件中进行,采用Spearman相关性进行分析。采用多元统计软件PRIMER 7.0计算物种水平的多样性指数,系统发育多样性指数利用软件包中的TAXDTEST计算。使用R 4.2.3的FD包中的dbFD函数计算功能丰富度,使用vegan包中的adonis函数进行差异显著性检验。历史变化分析中,主要使用的是各类群物种数占总物种数的占比变化,在GraphPad Prism软件中使用折线图绘制。种类数与采样努力程度有关,污染程度越高,耐污种密度越高,占比可以表明群落中种类和功能群的演替。

2 研究结果

2.1 底栖动物多样性分布格局

调查共记录底栖动物97属种,隶属于5门8纲44科,其中水栖寡毛类2科14属种,软体动物11科13属种,摇蚊科32属种,其他水生昆虫21科27属种,其他动物7科11属种。优势类群为寡毛类的颤蚓科水丝蚓属(Limnodrilus),软体动物的田螺科环棱螺属(Bellamya),水生昆虫的摇蚊科小摇蚊属(Microchironomus)、环足摇蚊属(Cricotopus)和长足摇蚊属(Tanypus)以及软甲纲的长臂虾科沼虾属(Macrobrachium)。

从物种种类组成来看(图2A~C),团湖湖区总种类数和刮食者占比均最高,郭郑湖湖区直接收集者占比最高。敏感类群在空间分布上呈现近湖滨带占比更大的趋势。

功能多样性方面(图2D~F),功能丰富度指数在后湖湖区最高,庙湖湖区最低;功能均匀度指数在庙湖湖区最高,菱角湖湖区最低;功能离散度指数在菱角湖湖区最高,团湖湖区最低。

系统发育多样性方面(图2G~H),分类多样性指数在团湖湖区最高,庙湖湖区最低;分类差异指数在庙湖湖区最高,汤菱湖湖区最低。

2.2 底栖动物多样性及其影响因素

从多样性之间关系来看,总物种数和耐污种种类数与功能丰富度指数FRic呈正相关,相关系数分别为0.82(P<0.05)和0.74(P<0.05),与分类多样性指数Δ也呈正相关,相关系数分别为0.70(P<0.05)和0.63(P<0.05);总物种数与耐污种种类数呈正相关,相关系数为0.94(P<0.05);功能丰富度指数FRic与分类多样性指数Δ呈正相关关系,相关系数为0.73(P<0.05);其他各参数间相关性不强(图3)。

从物种多样性来看,总物种数与总氮、总磷呈显著负相关性,相关系数分别为-0.51(P<0.05)、-0.56(P<0.05),耐污种种类数与总磷的相关系数为-0.43(P<0.05)。从功能多样性来看,功能均匀度指数FEve与耕地呈正相关,相关系数为0.46(P<0.05),功能丰富度指数FRic与总氮、总磷呈负相关,相关系数均为-0.50(P<0.05)。从系统发育多样性来看,分类多样性指数Δ与总氮、总磷呈负相关,相关系数分别为-0.67(P<0.05)、-0.68(P<0.05)(图3)。

从土地利用方式来看,土地利用方式与底栖动物物种数的相关性不高,但湖滨带耕地、林地、草地覆盖度与耐污类群物种数呈正相关;耕地覆盖度与底栖动物功能均匀度指数FEve呈显著正相关,相关系数为0.46(P<0.05),湖滨带耕地、林地、草地和人造地表覆盖度与功能离散度指数FDiv呈负相关(图3)。

2.3 东湖底栖动物历史变化

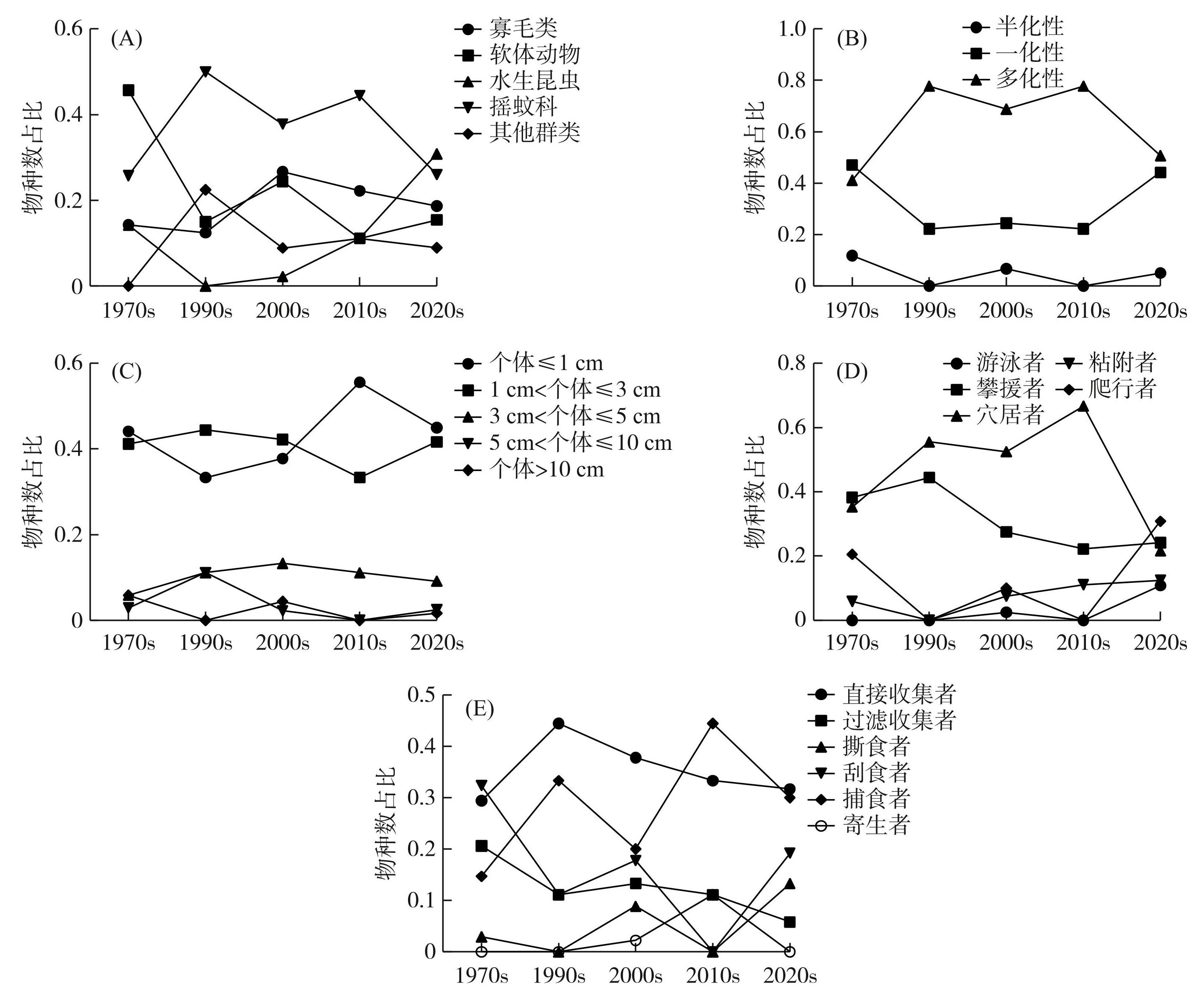

在种类组成物种数占比方面(图4A),寡毛类物种数占比由1970s到2000s呈上升趋势,再到2020s略下降;软体动物物种数占比呈现先下降后上升的趋势;水生昆虫物种数占比逐渐增多;摇蚊科物种数占比呈波动变化,但一直都较高;软甲纲和蛭纲等其他类群物种数占比在1990s最高,后逐渐减少。在不同化性类群物种数占比方面(图4B),近30年,东湖一化性和多化性底栖动物物种数占比交替变化。在个体大小类群物种数占比方面(图4C),小于1 cm及在1~3 cm间的个体物种数占比均较高,大于3 cm的个体较少,2010s底栖动物有个体小型化的趋势,后有所恢复。生活型物种数占比方面(图4D),穴居者、攀援者物种数占比较高,游泳者、粘附者、爬行者物种数占比较少,在2020s爬行者物种数占比增多,穴居者物种数占比陡降。在功能摄食类群物种数占比方面(图4E),1970s以直接收集者、刮食者为主,到1990s及以后以直接收集者、捕食者为主,2000s以后捕食者物种数占比略增加,主要是蛭类和蜻蜓类部分种类增加,刮食者和撕食者物种数占比都有所下降。

2.4 东湖土地利用方式历史变化

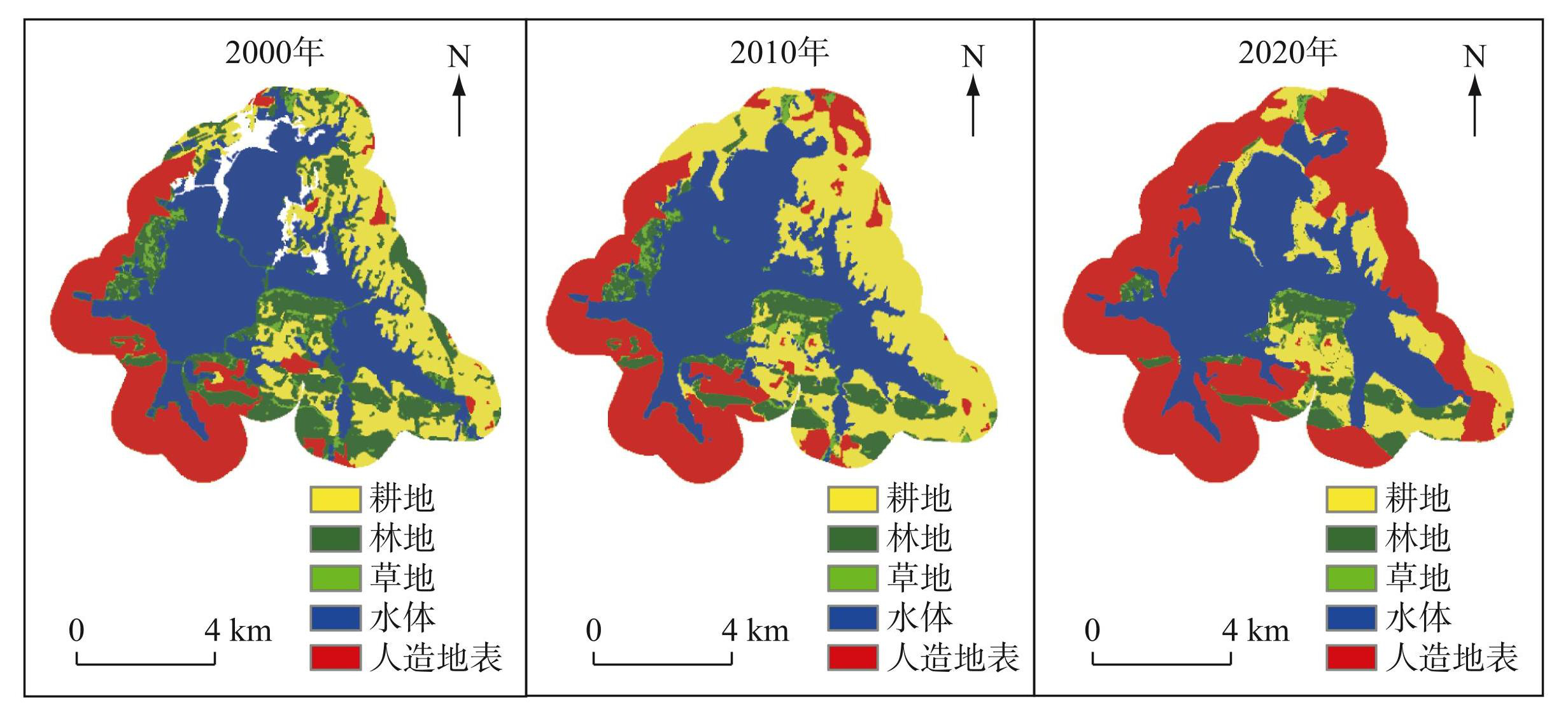

东湖1 km缓冲带土地利用方式中占比较大的有人造地表和耕地(图5),但2020年,人造地表增加较多,占比最高,从2010年的20.88 km2增加到了2020年的39.23 km2。2000—2020年间,耕地面积先增加后减少,2000、2010和2020年分别为18.09、27.13和13.37 km2;林地面积一直减少,2000、2010和2020年分别为18.26、9.84和6.69 km2;草地面积先持平后减少,2000、2010和2020年分别为2.06、2.06和1.03 km2;水体面积略有减少,2000、2010和2020年分别为33.02、32.11和31.70 km2。

3 讨论

3.1 土地利用变化对底栖动物多样性的影响

城市化进程中,土地利用/覆被变化会带来面源污染、有毒物质(农药)污染、水质恶化、泥沙沉积、生境多样性消失、沿岸植被带破坏等问题,是底栖动物完整性下降的主要原因之一[29-30]。近30年来,东湖周边由于城市发展需求,大量耕地和林地被占用,使得东湖湖滨带水生生物栖息地不断萎缩。1991—2001年,东湖湖滨带51%的耕地和20%的林地转化为建设用地,17%的林地转化为耕地,建设用地从21%上升到38%,同时,由于围湖造田和围湖建房,水域面积减少了7.93 km2[19]。

图2东湖物种、功能及系统发育多样性指数的空间分布

Fig.2Spatial distribution of taxonomic diversity, functional diversity, phylogenetic diversity index in the Lake Donghu

图3多样性指数和环境参数的相关性热图

Fig.3Heatmap of correlations between diversity index and environmental parameters

本研究发现,2020年东湖湖滨带人造地表占总面积的43%,2000年以来人造地表面积增加了13%,且多由耕地转化而来,林地和草地面积都显著减少,后因景观服务需要,部分区域沿岸植被有所增加(图5)。截止2020年,东湖主要在团湖、后湖、汤菱湖、菱角湖东南沿岸带部分区域还分布着较大面积的耕地和林地(图5),且大部分是人工建造,水生生物栖息地被大量破坏,导致其生物多样性整体呈下降趋势。研究中,物种数与土地利用方式的相关性不高,但功能离散度指数与湖滨带耕地、林地、草地和人造地表覆盖度呈负相关关系,说明随着土地利用方式的改变,物种数总体变化不明显,更多的是群落结构的变化,一些喜食粗颗粒有机碎屑的撕食者(如虾类)或者附着水草生活的螺类(如萝卜螺属)减少,水生昆虫也因栖息地丧失而减少,取而代之的是一些喜食细颗粒有机碎屑的收集者(如寡毛类)和刮食硬质堤岸着生藻类的螺类(如环棱螺属)。随着东湖水质的不断恶化,与底栖动物密切相关的水生植物也在逐渐衰退[31]。1960s东湖水生植被覆盖率达到近83%,到1990s水生植被覆盖率降至3%以下,而到2014年,水生植被覆盖率仅为0.48%,且消失的水生植被中多为不耐污沉水植物[32]。已有的研究表明,水生植被对底栖动物的生境改善至关重要,底栖动物集中在水生植物覆盖率较高的区域[33],且蔡永久等也发现螺类密度与水生植物分布存在紧密联系[34]。在对生态系统中底栖动物历史变化进行研究时,除了关注总体种类数的变化,还应深入剖析其群落结构中物种种类的替换及群落中功能类群的变化[35]。同时,了解底栖动物的功能多样性指数与土地利用类型之间的关系,可以用于指导水生态修复中生物完整性的恢复[36]。

3.2 富营养化对底栖动物多样性的影响

作为典型的城市浅水湖泊,东湖底栖动物群落近几十年来的变化与城市发展进程密切相关,随着人类活动的加剧以及城市化进程的加快,1960年以前,东湖湖水清澈见底,水质良好;进入1980s,东湖水污染问题越来越严重[37]。从治理工程(1980s始)至今,东湖经历了多年、多阶段的治理[38],东湖水质有所改善,底栖动物物种数有所增加,优势种也发生了极大的改变,由耐污性强的寡毛类和摇蚊幼虫逐渐变为沼虾和软体动物,环棱螺属和沼虾属等开始出现[12-15]。相关性分析表明,物种数与总氮、总磷呈负相关关系,表明湖体的营养程度会对底栖动物产生负面影响。水体中氮、磷浓度过高可能导致水体富营养化,促进藻类过度增殖,从而消耗水体中的氧气,导致水体缺氧,影响其他生物生存[39-40],同时改变水生生物群落结构,致使一些种类过度繁殖,其他种类受到排挤,生物多样性减少[41-42],底栖动物的一些耐污种由于耐低氧能力较强,就会在竞争中占优势。城市湖泊研究中底栖动物变化因素有人为干扰和生境条件变化,薛庆举等对典型城市湖泊五里湖的底栖动物群落演变进行调查发现,人为负面干扰增多后,人类活动是影响五里湖底栖动物群落结构的主要因素,且底栖动物群落演变与生境条件密切相关[43]。对水库底栖动物群落的调查中,池仕运等认为富营养化程度的加重可导致底栖动物种群的持续衰退[44]。东湖由通江湖变成内湖后,湖水自1960年开始出现污染,1979—1990年,其硝态氮污染越来越严重,湖水水质由Ⅱ类降为Ⅲ类,1990—2000年其污染水平与1990s持平[45]。2008—2014年东湖各子湖水质均处于富营养状态,多数湖区都是Ⅴ类水质[23]。大东湖水网联通引水后,2014—2016年东湖大部分水域仍以中度富营养为主[46]。所以在本研究中,随着东湖水体富营养化程度的变化,寡毛类、蛭类等耐污种呈现先大量增加后缓慢减少的趋势,水生昆虫呈现先减少后略有增加的趋势。过多的氮、磷可能给水生生物带来负面影响,因此需要长期控制和监测水体中的氮、磷浓度,以维护水生生物健康和生态系统平衡。

图4不同类群种类(A)、化性(B)、个体大小(C)、生活型(D)和功能摄食类群(E)组成的历史变化

Fig.4Historical changes in the composition of taxa (A) , voltinism (B) , individual sizes (C) , life forms (D) and functional feeding groups (E)

图5东湖1 km缓冲带土地利用类型的时空变化

Fig.5Temporal and spatial changes of land use types in the1 km buffer zone of the Lake Donghu